2025年寒假期间,水土保持科学与工程学院(水土保持研究所)创新构建“本研协同、分层递进”的“五育”育人体系,面向全院本科生、研究生开展五大主题活动,覆盖德、智、体、美、劳全维度,实现教育对象、实践场景、成果深度的“三重突破”。全院千余名学子在知行合一中锤炼本领,在文化传承中厚植情怀,以青春之力书写新时代“水保人”的使命担当。

以德铸魂:赓续红色血脉,激荡家国情怀

学院构建“红色教育+乡土实践”双轨育人模式。本科生通过14天《新闻联播》打卡学习时政热点,将理论学习融入日常,深化对国情社情的认知,活动收到感想300余份;同步开展的“镜观家乡变迁”活动中,学子们化身“乡土记录者”,用镜头捕捉乡村振兴成果,从道路拓宽、生态治理到文化礼堂建设,鲜活展现新时代中国的发展图景。研究生则深入家乡革命纪念馆、历史遗址开展“红色寻访”,在参观完家乡历史遗迹后研究生冯迪星写道:“站在历史的肩膀上,我们更应铭记时代赋予的使命,以所学知识为笔,在传承与创新的道路上,书写属于当代青年的篇章,让古老的智慧在新时代绽放光芒。”

以智赋能:学术科研筑基,创新思维迸发

打造“技能训练+学术深耕”双引擎。本科生通过学习系统掌握文献检索、数据分析、流程图制作等科研工具,为学术研究筑基赋能;“携手共进,共创佳绩”学习小组通过结对打卡、云端研讨,形成跨学科知识共享生态,累计产出学习笔记千余份,涌现出“Python技能互助组”“文献综述攻坚队”等典型学习共同体,实现从“被动输入”到“主动创造”的跨越。研究生开展“夯基固本”学习打卡计划,通过手账、Vlog记录文献精读、论文写作过程,并举办“影记水保行”影评活动,结合《沸腾吧,沉砂池!》《山河披锦绣》等影片,实现专业知识与人文思考的深度融合。

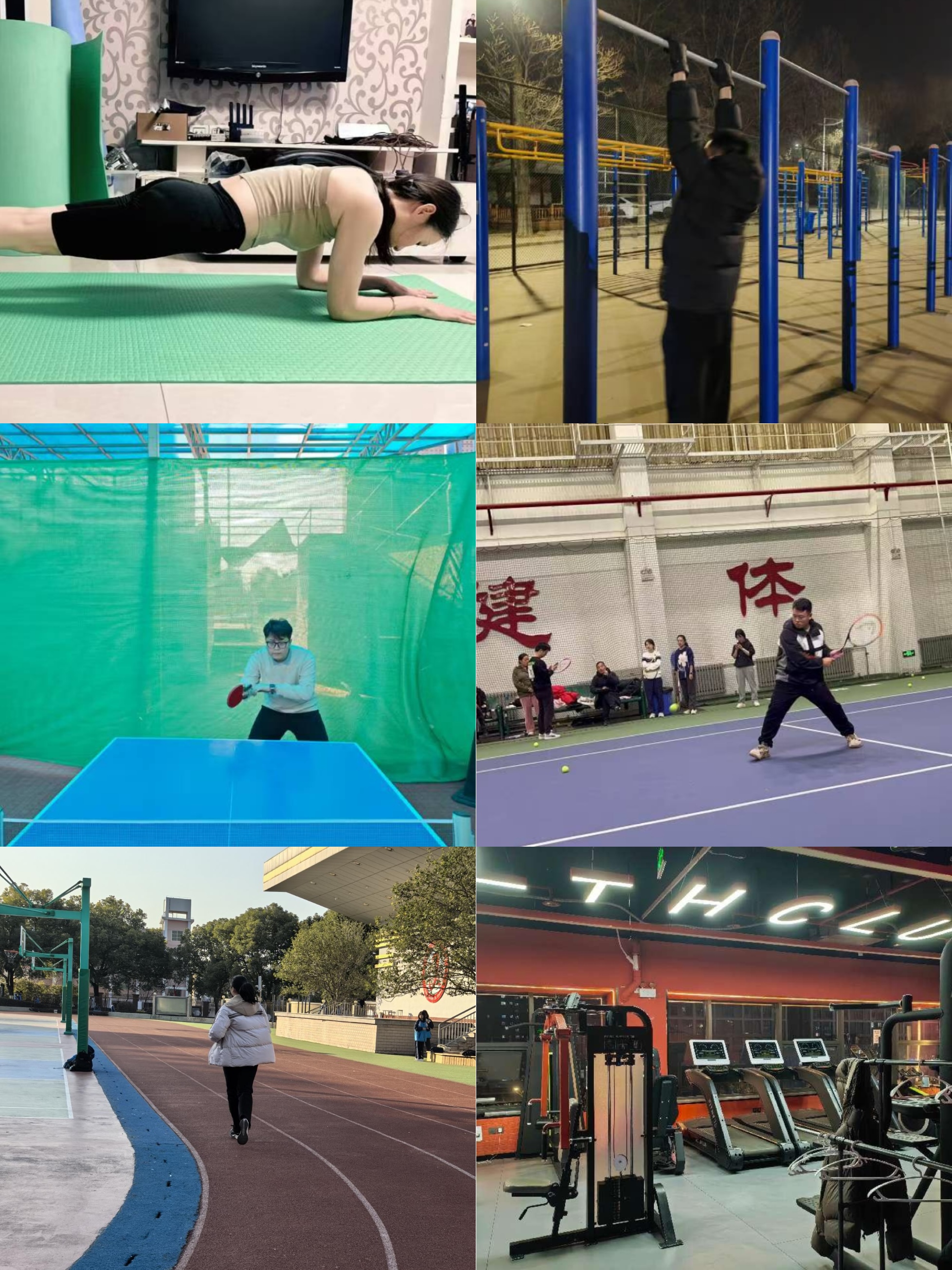

以体强志:锤炼健康体魄,锻造拼搏精神

本研协同推进“健康习惯养成计划”。通过21天运动打卡挑战体能极限,每日记录篮球、瑜伽、跳绳等多样化锻炼场景,累计上传健身视频500余条,线上社群形成“运动接龙”“社群互助”热潮;研究生蒋露同学分享:“运动让我明白,只有不断挑战自我,才能突破极限。它不仅锻炼了身体,更磨砺了意志。无论是在球场上拼搏,还是在健身房挥洒汗水,运动都让我收获了健康与快乐,也让我更加自信。”

以美润心:创新文化传承,激活专业表达

学院以“传统文化活态传承”为切口,激发学生创造力。学生执笔绘年画、持镜录乡音,一幅幅年画融入现代审美,勾勒出传统与现代交织的美好画面,同时生动记录下家乡年俗的精彩瞬间,《古厝新韵》《年味手札》等300余件作品脱颖而出。还有不少学生聚焦南北年俗差异,借助影像对比呈现不同地域年俗特色。北方的冰灯庙会、南方的水乡舞龙,在镜头下各具魅力。这些作品跨越地域限制,让大家领略到中华文化的多元。此次活动,学生以专业视角创新表达,为传统文化注入青春活力,在创作过程中也增强了文化自信,为传承和弘扬传统文化贡献了青春力量。

以劳砺行:扎根实践沃土,勇担时代使命

打造“家庭责任+社会服务”双场景劳动教育。通过开展“生活巧匠计划”将大扫除、年货采办转化为亲情互动课堂,学生通过vlog记录“和妈妈学包饺子”“与父亲写春联”的温馨场景,感悟劳动传递的家风温度。“暖冬志愿行”鼓励同学们在寒假期间主动参加志愿服务、生态环保、社会公益、企业走访、家园美化、乡村振兴、关爱留守儿童或留守老人等社会实践活动中,深化劳动意识,增强实践本领。

水保学院“五育赋能促成长,青春实践展担当”寒假五育系列活动,积极探索构建“本科生重基础、研究生强专业”的梯度培养模式,通过“易班话题讨论+微信小程序打卡+QQ社群运营”,实现活动参与人次破千,收集优秀活动作品500余份,优质作品云端展览浏览量达2.3万次。学院将结合“青绿工程”学生成长工作坊,持续推进五育融合长效机制建设,追踪学生成长发展轨迹,举办优秀作品展演、经验分享会,放大示范效应,并将典型案例融入课程思政,让寒假实践成果转化为育人资源的“源头活水”。

编辑:王容娜

终审:韩锁昌