近日,水土保持科学与工程学院(水土保持研究所)、水土保持与荒漠化整治全国重点实验室在维管植物影响生物结皮形成发育方面研究取得新进展,相关成果以“Shrubs promote the early-stage development of moss crusts by regulating the soil surface microenvironment in dryland ecosystems”为题,在生态学领域经典期刊Journal of Applied Ecology在线发表。中国科学院教育部水土保持与生态环境研究中心、水土保持与荒漠化整治全国重点实验室为第一单位,博士研究生刘宁为第一作者,赵允格研究员为通讯作者。

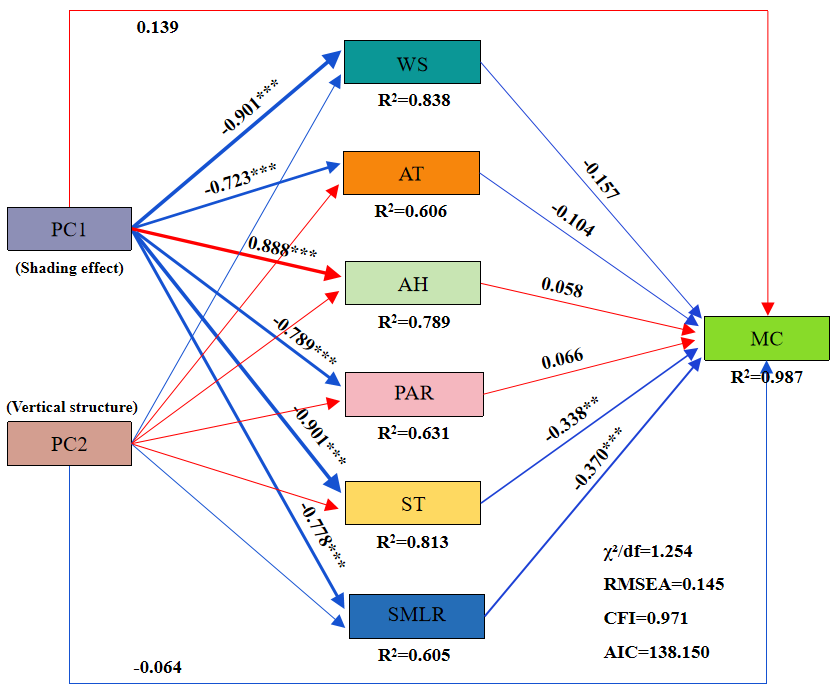

生物结皮是干旱区普遍发育的一类生物地被体,对维系生态系统健康与稳定具有关键意义。自然状态下,生物结皮与维管植物相伴而生,彼此影响。然而,维管植物如何调控生物结皮的形成与发育尚缺乏系统研究,其具体作用途径与机制亦不明确。本研究依托野外小区试验,以演替后期的藓结皮为对象,探讨了4种表型差异的灌木柠条锦鸡儿(Caragana korshinskii)对其冠层下不同方位的近地表微环境及人工藓结皮发育的影响。结果表明,灌木冠层通过遮阴提升近地表空气湿度,并降低风速、气温、土壤温度与水分散失速率,从而显著促进生物结皮的形成与发育。该效应一方面取决于冠层特征,尤其是透光率;另一方面与方位密切相关,其中冠层西北侧最有利于生物结皮的发育。

研究首次阐明了维管植物促进生物结皮形成与发育的作用方式及强度,为利用生物结皮技术开展水土保持与荒漠化治理提供了科学依据。

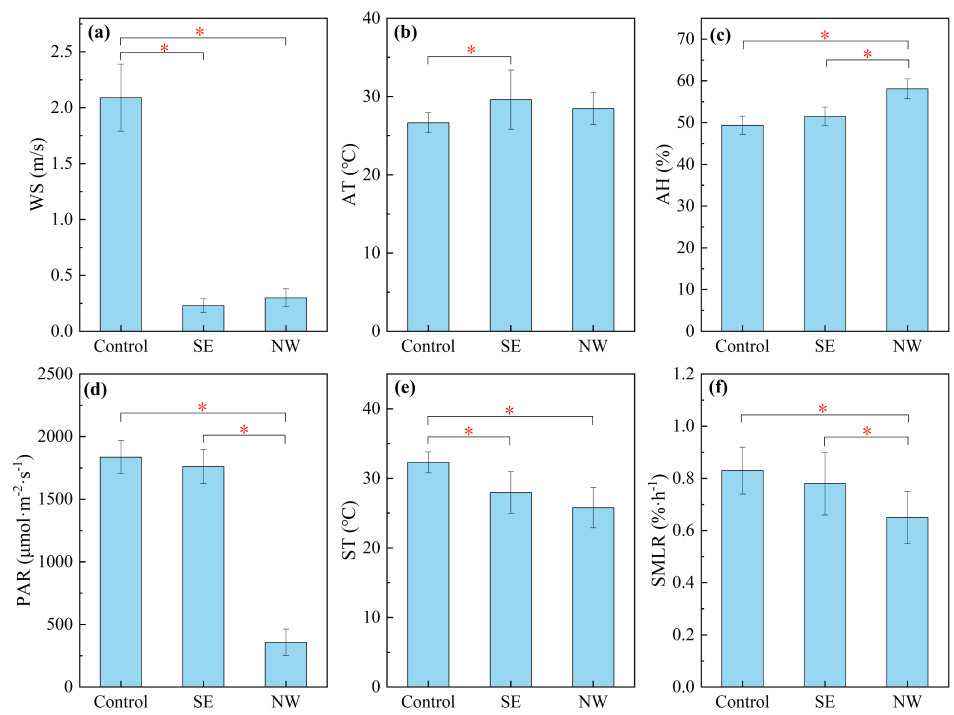

图1. 灌木冠层下不同方向的微环境差异。WS: 风速; AT: 气温; AH: 空气湿度; PAR: 光合有效辐射; ST: 土壤温度; SMLR: 土壤水分散失速率; SE: 东南方向; NW: 西北方向。

下同。* p < 0.05。

图2. 灌木冠层对藓结皮生长发育的影响机制

该研究得到国家重点研发计划 (2022YFF1300802)等项目资助。

论文链接:https://doi.org/10.1111/1365-2664.70204

编辑:王容娜

终审:李小梅