近日,西北农林科技大学刘宝元教授团队在中科院一区Top期刊Catena发表了题为“Topography influences primary soil basic properties and bacterial community changes: evidence from volcanic field of 300 years, northeast China”的研究论文。中国科学院教育部水土保持与生态环境研究中心为第一单位,博士研究生刘竞为论文第一作者,刘宝元教授为通讯作者。

地形因子作为五大成土因子之一,通过改变环境微气候对土壤发育具有深远影响。相同地貌类型不同位置的微地形差异以及不同地貌类型之间的巨大差异,导致了岩石风化和土壤形成过程的复杂性和差异化。由于温度和水分的再分布,土壤物理性质变化、土壤碳和养分积累以及微生物群落适应的连锁反应表现出独特的特征。然而,类似研究较少,本项调查与研究对了解土壤的形成发育具有重要意义。

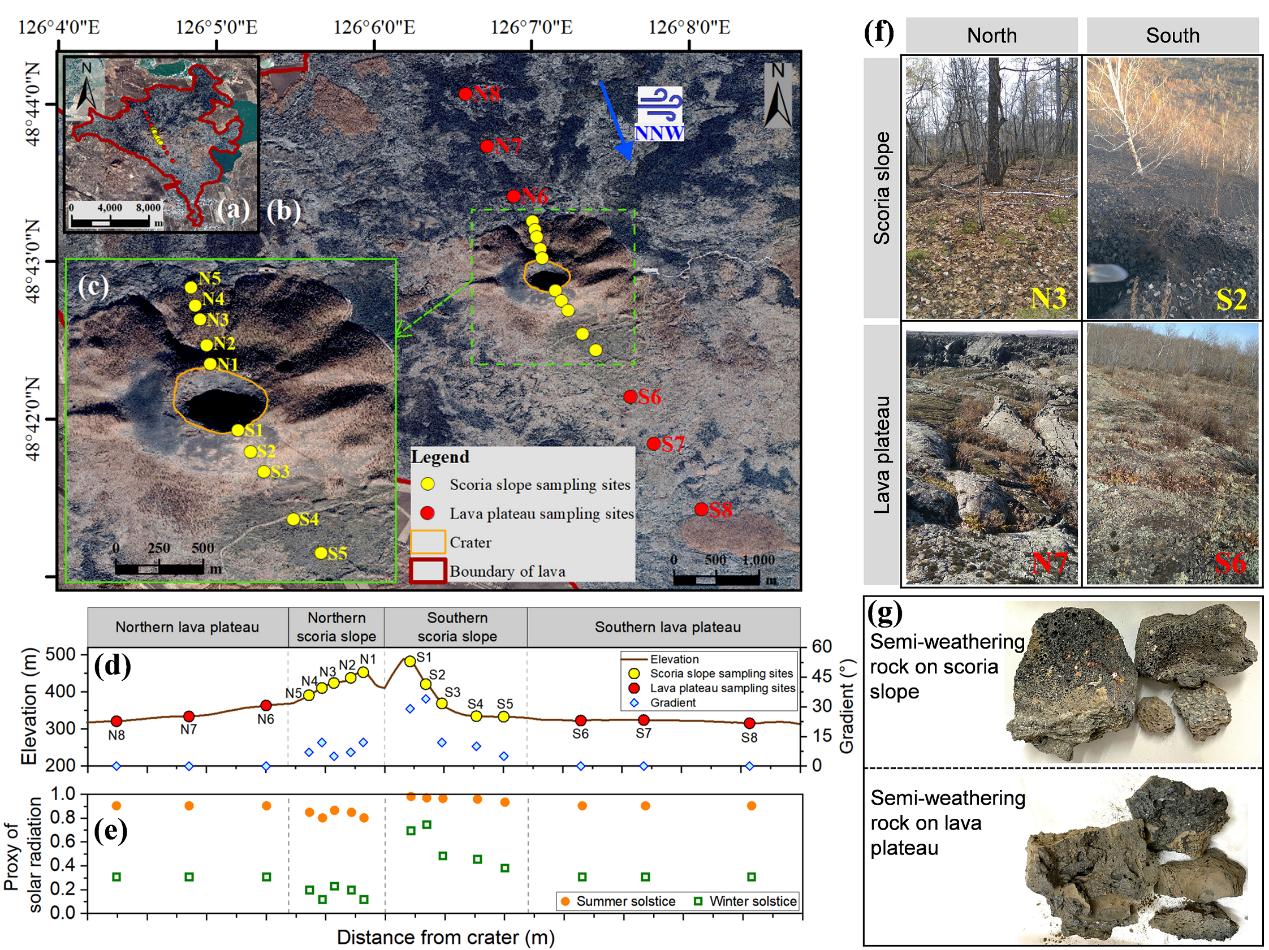

基于此,研究团队在位于黑龙江省五大连池火山群的具有300年历史的老黑山火山区采集了火山锥南北坡和南北熔岩台地上的土壤以构成幼年土壤地形序列,调查了土壤理化特征和土壤细菌群落沿地形序列的空间变化,揭示了在不同地貌条件下土壤发育初期土壤物理性质与土壤碳和养分特征以及细菌群落的关系。

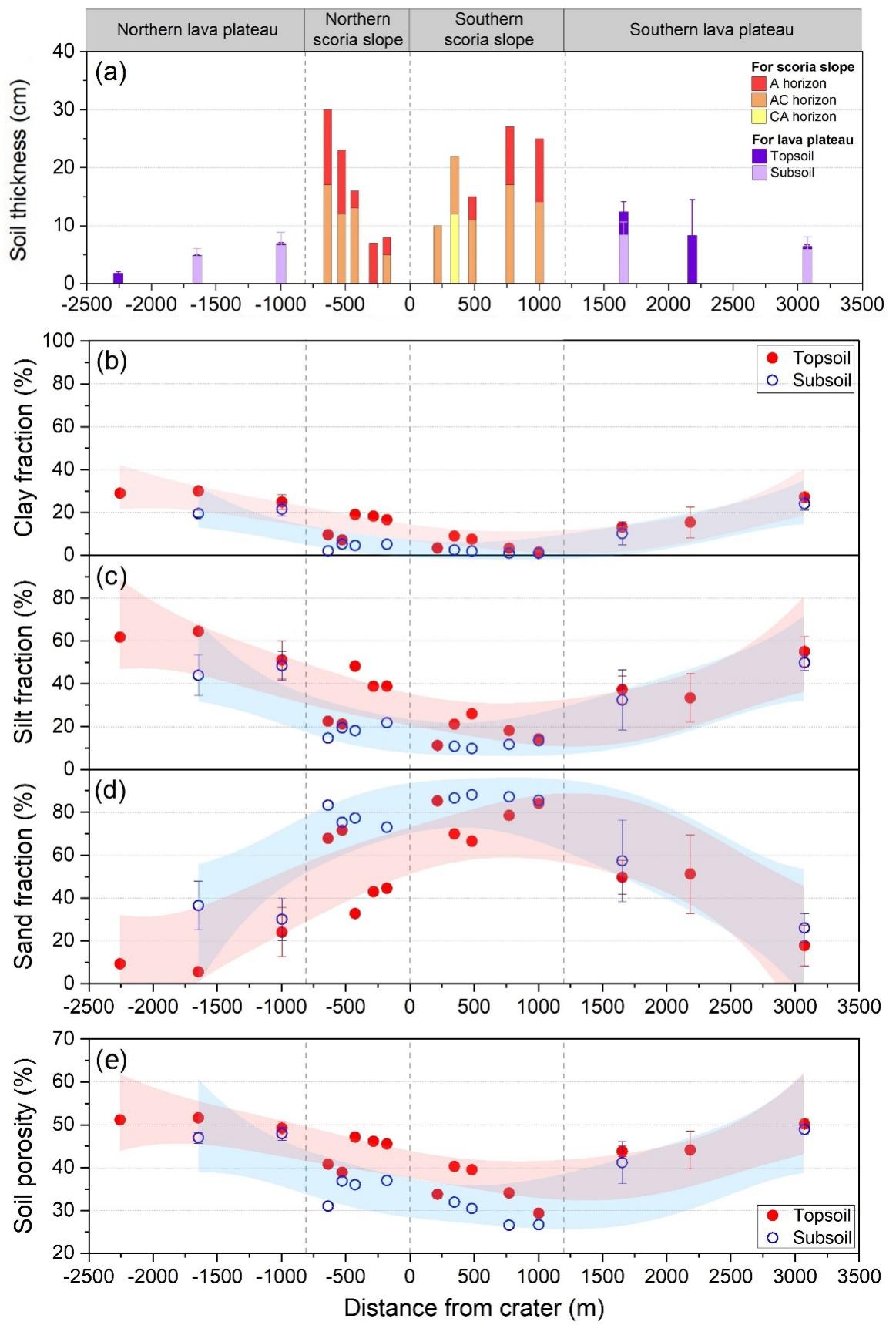

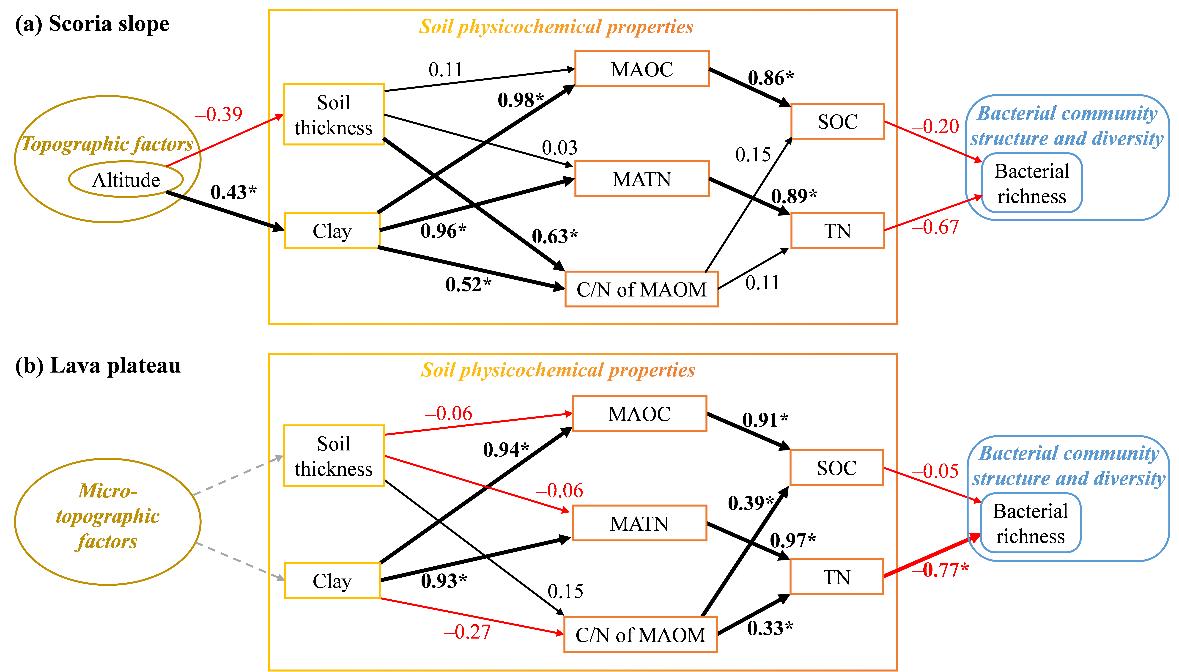

研究结果表明,与厚度小于13 cm的弱风化二元结构的熔岩台地相比,火山渣坡面发育有7–30 cm厚的典型剖面,且粘粒和粉粒含量更低,其与碳和氮含量呈正相关。北坡比南坡具有更细的土壤颗粒和更丰富的碳和养分,有机碳在两坡坡中部位达到峰值,分别为116.76和34.70 g kg−1。北熔岩台地在细菌门水平上的群落结构和功能群方面与其他样地存在明显差异。土壤碳和氮含量及其化学计量比对细菌门水平结构的总解释度达到了41%。综上所述,地形影响了粘粒的聚集,进而影响了碳和养分的积累,并最终调节了初始土壤发育过程中细菌多样性的变化。本研究加深了对地形驱动初始土壤发育和土壤特征空间分布机制的理解。

本研究得到了国家重点研发计划(2021YFD1500704)和国家自然科学基金(42377353)的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109113

图1 老黑山火山区域采样点分布图及样地信息

图2 沿地形序列自北向南土壤厚度、机械组成和孔隙度的空间分布

图3 火山渣坡面与熔岩台地上地形因子-土壤理化性质-细菌群落特征的路径分析

编辑:王容娜

终审:李小梅