近日,水土保持与荒漠化整治全国重点实验室安韶山研究员团队在土壤科学领域著名期刊Soil Biology and Biochemistry上发表题为“Arbuscular mycorrhizal fungi hyphal density rather than diversity stimulates microbial necromass accumulation after long-term Robinia pseudoacacia plantations”的研究论文。西北农林科技大学水土保持科学与工程学院(水土保持研究所)刘春晖博士为论文第一作者,朱兆龙副研究员和安韶山研究员以及西北农林科技大学草业与草原学院王宝荣助理研究员为共同通讯作者,水土保持与荒漠化整治全国重点实验室为第一单位。

刺槐人工林与丛枝菌根(AM)真菌和根瘤菌的共生关系是防止土壤侵蚀、提高土壤肥力和促进贫瘠系统固碳的有效策略。然而,AM真菌多样性和菌丝密度对刺槐长期种植后微生物残体和有机碳积累的影响尚不清楚。

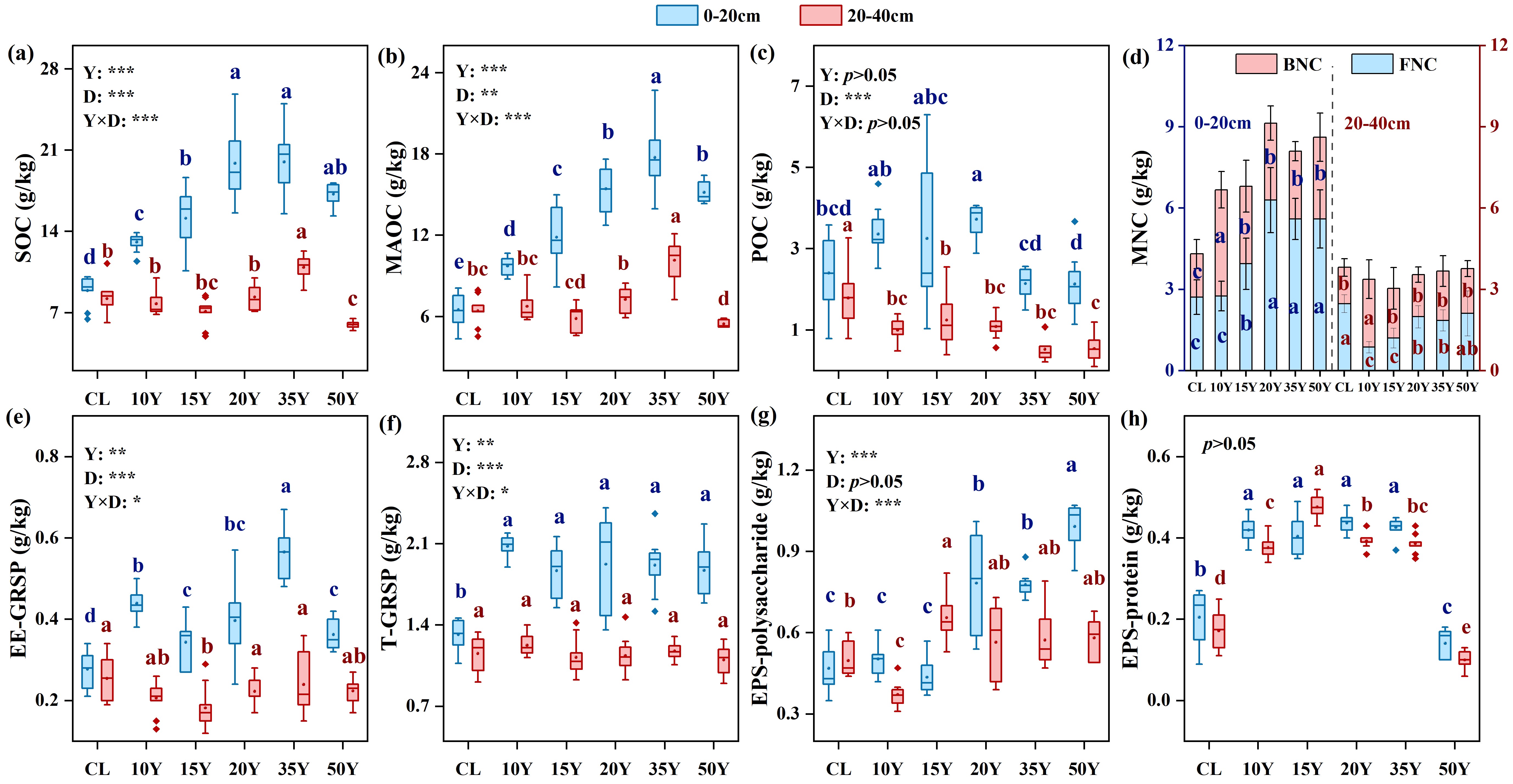

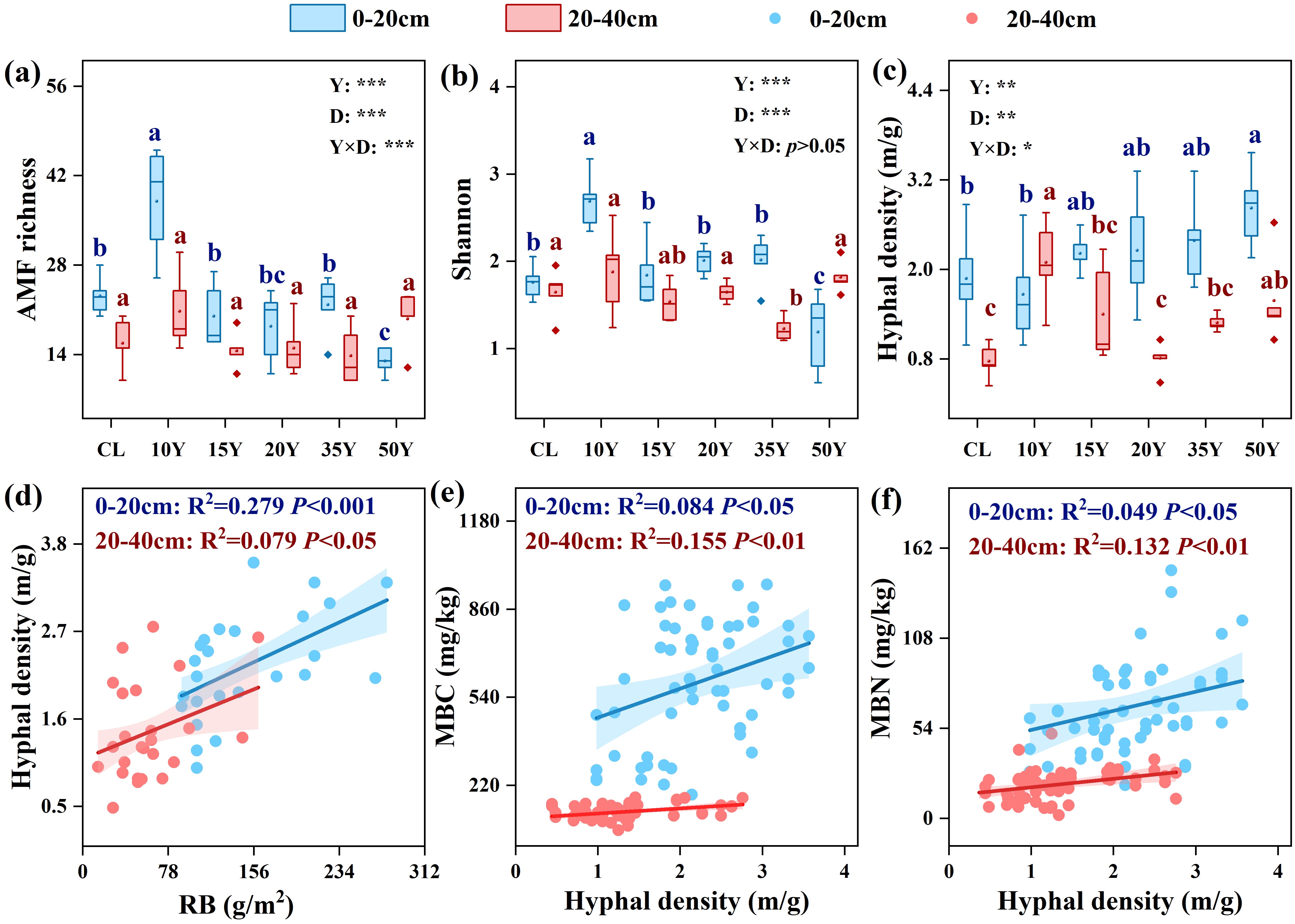

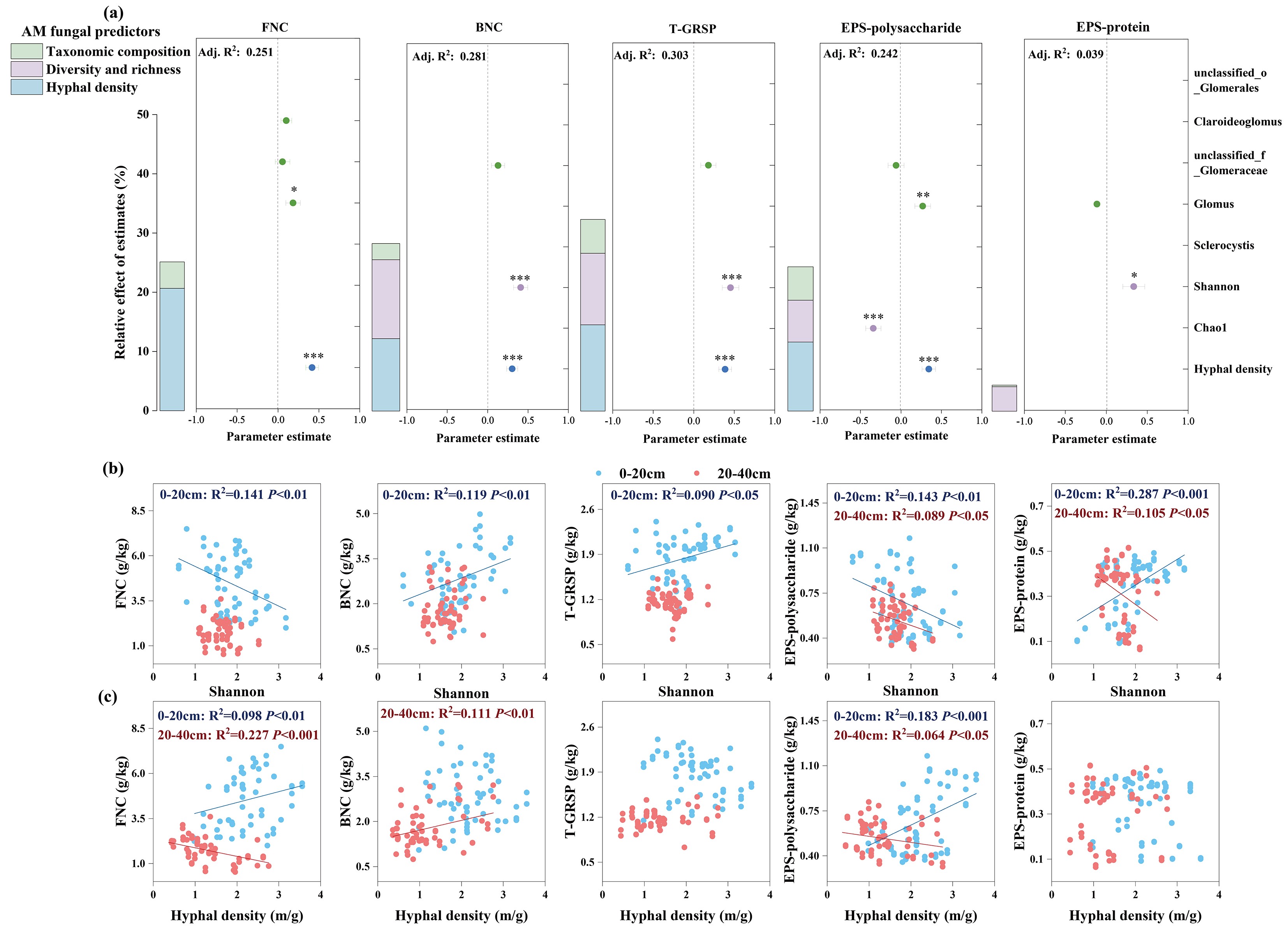

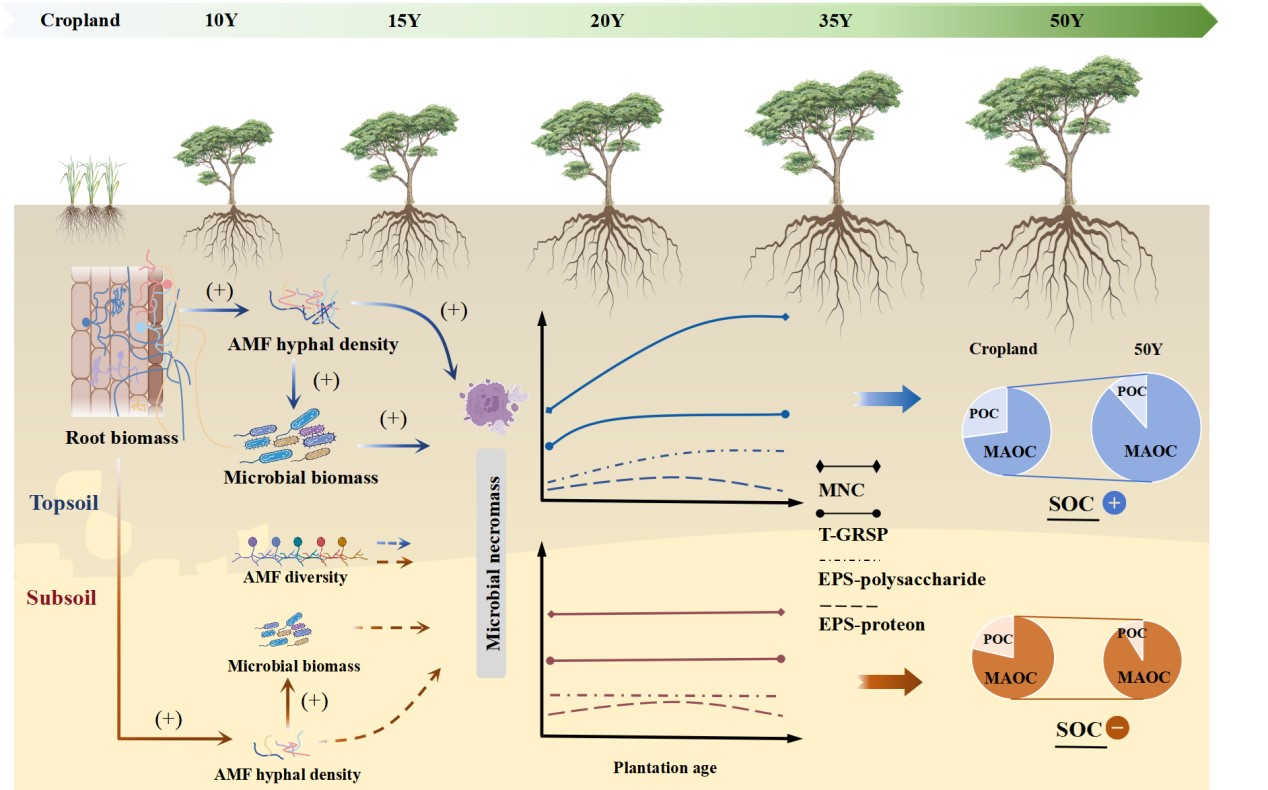

假设造林后AM真菌多样性和菌丝密度的增加通过促进真菌和细菌残体碳、球囊霉素(GRSP)和胞外聚合物(EPS)进而有助于土壤有机碳的形成,且贡献随着林龄增加。为了验证这一假设,我们测定了10、15、20、35和50年林龄的刺槐表土(0-20 cm)和表下层土壤(20-40 cm)的微生物残体、有机碳、AM真菌多样性和菌丝密度。结果表明,土壤有机碳积累主要发生在表土,且主要以矿质结合态有机碳(MAOC)的形式积累(图1)。表层土壤微生物残体碳、GRSP和EPS-多糖含量也随林龄增加而增加,与MAOC密切相关。这强调了长期刺槐人工林主要有助于表层土壤碳的积累,可能是由于GRSP和EPS-多糖胶结土壤颗粒有助于保护微生物残体碳。尽管表土AM真菌多样性随着林龄的增加而减少,但菌丝密度随着刺槐根系生物量的增加而增加(图2)。菌丝密度的增加促进了真菌残体碳和EPS的形成(图3),从而促进了MAOC和SOC的积累。表下层土壤有机碳和微生物残体碳含量随林龄的增加无显著变化甚至降低。总的来说,本研究表明刺槐人工林种植后土壤微生物残体和有机碳积累发生在表土,AM真菌菌丝密度和相关分泌物而不是AM真菌多样性为其积累关键的预测因子(图4)。

图1 土壤有机碳(SOC)、矿质结合态有机碳(MAOC)、颗粒态有机碳(POC)和微生物残体含量随林龄的变化

图2 丛枝菌根真菌多样性和菌丝密度随林龄的变化(a-c);根系生物量(RB)与菌丝密度的线性回归(d);菌丝密度与微生物生物量碳(MBC)和微生物生物量氮(MBN)的线性回归(e, f)

图3 丛枝菌根真菌预测因子对微生物残体的相对重要性(a);丛枝菌根真菌香农指数(b)和菌丝密度(c)与微生物残体的线性回归

图4 刺槐人工林种植后丛枝菌根真菌介导微生物残体和有机碳形成的概念图

该研究工作得到了中国博士后科学基金(2023M732879)、国家自然科学基金(42307440、42077072)项目、陕西省博士后特别资助项目(2023BSHTBZZ27)以及国家资助博士后研究人员计划(GZC20232153)的联合资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2025.109817

编辑:王容娜

终审:李小梅