近期,水土保持科学与工程学院(水土保持研究所)胡振宏教授课题组研究成果在生态环境领域顶级期刊Global Change Biology 发表了题为“Planted Forests in China Have Higher Drought Risk Than Natural Forests”的研究论文。西北农林科技大学资源环境学院博士研究生马龙龙为论文第一作者,胡振宏教授为通讯作者。

中国广阔的人工林在固碳和水源涵养等方面发挥着至关重要的作用。然而,气候变暖及降水模式的变化导致干旱事件发生的强度、持续时间和频率明显增加,这使得人工林面临更高的衰退和死亡风险。因此,理解气候变化背景下人工林生态系统的干旱风险,对于有效管理和预测其结构与功能变化至关重要。当前关于人工林干旱风险的研究中,很少同时综合考虑抵抗力与恢复力,并且缺乏天然林和人工林之间的比较分析。此外,由于缺乏天然林和人工林的大尺度空间分布数据,现有研究通常局限于林地尺度,这限制了我们对全球气候变化下人工林生态系统可持续性的深入理解。

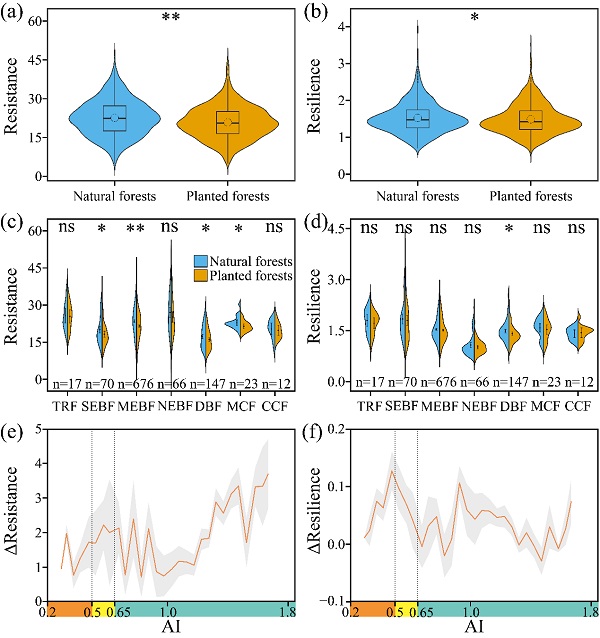

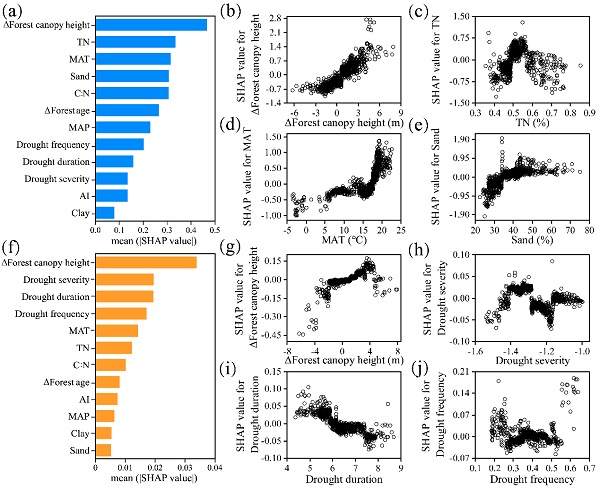

基于此,研究团队利用2001年至2020年的卫星遥感数据,分析了全国范围内天然林和人工林的干旱响应特征。结果表明:人工林生态系统对干旱的抵抗力和恢复力显著低于天然林,人工林面临更高的干旱风险,尤其是亚热带常绿阔叶林和暖温带落叶阔叶林区域(图1)。此外,与2001-2010年相比,2011-2020年间人工林对干旱的抵抗力显著增强,而恢复力却有所下降,这表明人工林应对干旱胁迫的策略发生了转变。与天然林相比,人工林的干旱风险更高,这主要归因于较低的林冠高度和较贫瘠的土壤养分限制了其抵抗力;而较低的林冠高度和严重的干旱特征(严重程度、持续时间和频率)降低了恢复力(图2)。该研究结果强调,人工林生态系统面临更高的干旱风险。为了减轻未来极端气候变化对人工林生态系统可持续性和稳定性的影响,必须加强管理策略,包括实施近自然恢复和提高人工林的结构复杂性。

图1 天然林和人工林对干旱抵抗力和恢复力差异

图2 天然林和人工林抵抗力和恢复力差异的潜在驱动因素

该研究对于深入理解全球气候变化背景下人工林生态系统的可持续性具有重要意义,并为优化中国及全球人工林管理策略提供了科学依据。

该研究得到了广东省基础与应用基础研究基金(2022A1515010663)、国家重点研发计划(2024YFF1308600)、秦岭黄土高原生态环境与气象重点实验室开放课题(2021K-7)、中国大学科学基金(2452021127)和西班牙Beatriu de Pinós研究基金(2022BP00059)等项目资助。

论文链接:https://doi.org/10.1111/gcb.70055

编辑:薛瑶芹

终审:韩锁昌